SDGs食器の取り組み事例のご紹介

近年では様々な要因から食器を作るために必要な原材料の枯渇や高騰が進んでいます。

そのような中で持続可能な社会の実現に向け、モノづくりにおいても

「SDGs」という考え方が大きな注目を集めています。

大橋洋食器では、お客様と一緒にこのような課題に対して何ができるかを考え、

食品廃棄物などを利用した製品の開発に取り組んでいます。

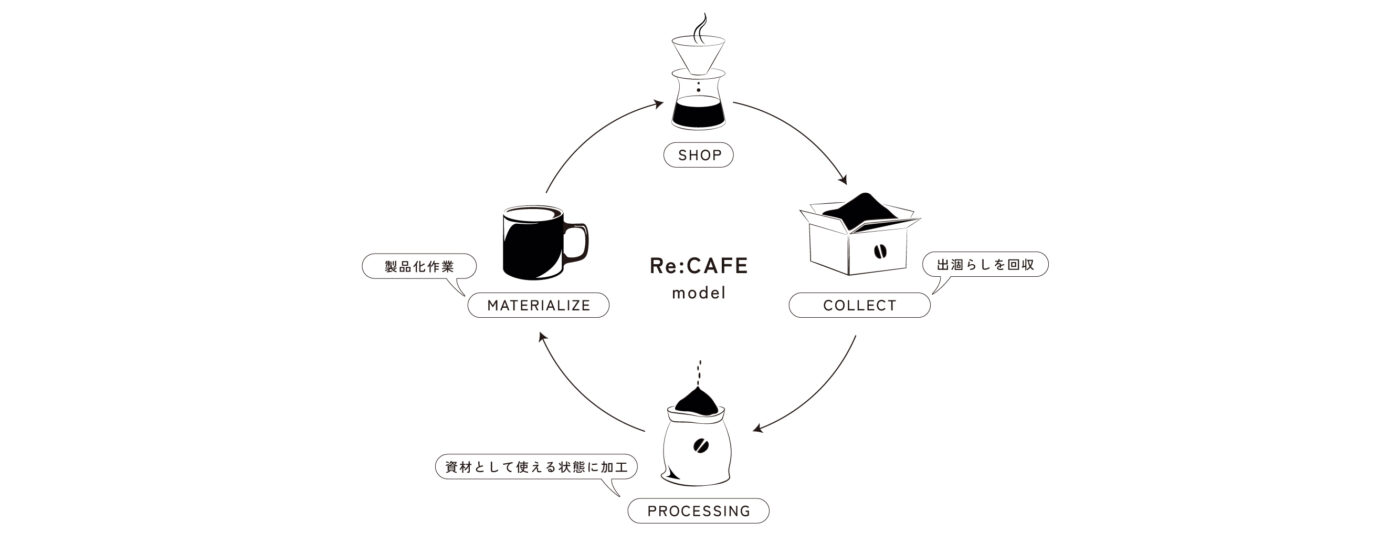

「コーヒーの残滓から生まれたRe:CAFEシリーズ」

中国を始め、世界レベルで消費量が増え続けているコーヒーですが、抽出後に残るコーヒー残滓は

茶殻のような食品としての再利用が難しく、その処理や活用方法が長く課題とされてきました。

コーヒーを淹れたあとの残滓は性質上、水分が抜けにくく、また粒度としては粗い状態のため、

焼却による処理がしにくく、埋め立て処理を行うにも中に含まれる微量な窒素が生分解を妨げる性質を持つため、

簡便に処理することができず、その処理場所の確保が世界的な課題となっています。

肥料としての利用例もありますが、適切に加工を行わない状態だと土中の窒素を吸収してしまい、発芽を阻害する

など、土壌に影響を及ぼす場合があるという研究結果もあります。

この状況に対し、根本的な解決することはできずとも、少なからず食に関わる事業者として

私たちができることはないのだろうかと考えて生み出したのが、コーヒー残滓を食器の原料の一部として再利用する

というアップサイクルモデルでした。

【Re:CAFE】シリーズに使っているコーヒー残滓は、本社のある新潟県内のコーヒーショップから出たものだけを使用しています。

これは、日常生活の輪の中で無理なく続けるため、材料の出所が分かる「トレーサビリティ」を重視しているから。

遠方や海外で出た残滓を取り寄せて素材にすることもできるとは思いますが、アップサイクルに必要となるのは、

いかに日常の中に組み込むことができるか、だと考えています。

自分が飲んだかもしれないコーヒーの残滓がまた食器の一部として手元に戻ることで、身近な生活の中に無理なくエコを

取り入れることができる、というこのアップサイクルは、環境負荷を大きく減らすことは無いかもしれませんが、縁遠く

感じてしまいがちな環境問題を等身大で考えるきっかけとして、とても大きな意味があると言えます。

また少なからず製品の原材料が代替できることで、元となる鉱物資源の消耗を減らすことにもつながるため、

産業側にもメリットがある活動でもあります。

※本画像には生産を終了したモデルが含まれております。

次回は、コーヒー以外の素材を使った新しいアップサイクルの取り組みをご紹介します。

ご興味がありましたら、こちらの記事も宜しければご覧ください。

本記事に関するご連絡は以下までお願いいたします。